Le rêve d’une énergie illimitée, propre et durable est-il enfin à portée de main ? En France, le projet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) a récemment marqué l’histoire en stabilisant un plasma de fusion à des températures extrêmes pendant une durée record. Cette avancée spectaculaire, fruit d’une collaboration scientifique internationale, pourrait transformer la production énergétique mondiale et ouvrir la voie à une ère sans combustibles fossiles. Mais quels sont les enjeux, les défis et les promesses de cette technologie révolutionnaire ? Plongeons dans l’univers de la fusion nucléaire et explorons pourquoi ITER pourrait redéfinir notre avenir énergétique.

Une percée historique pour la fusion nucléaire

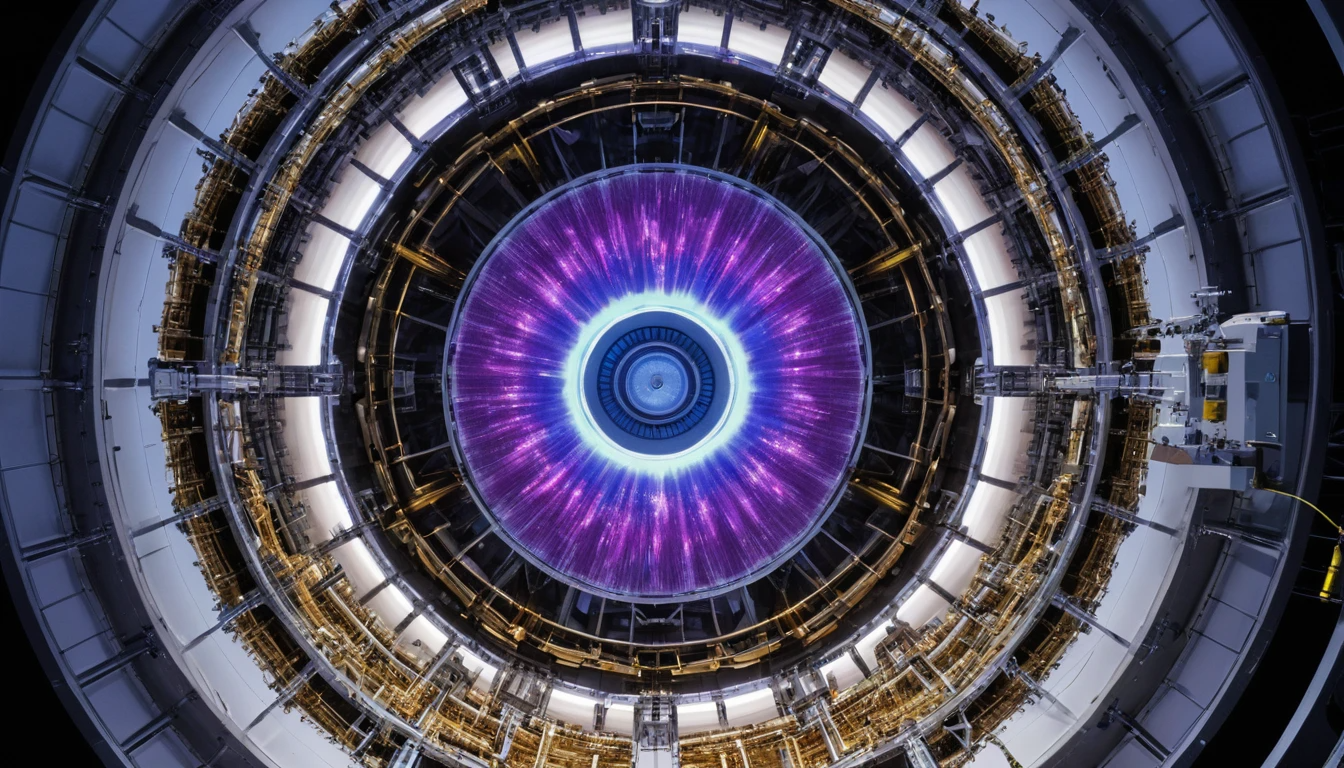

La fusion nucléaire, le processus qui alimente les étoiles comme notre Soleil, promet une source d’énergie quasi infinie. Contrairement à la fission nucléaire, utilisée dans les centrales actuelles, la fusion ne produit ni déchets radioactifs à longue durée de vie ni risques de catastrophes majeures. En 2025, l’équipe d’ITER, basée à Cadarache en France, a réussi à maintenir un plasma à plus de 100 millions de degrés Celsius pendant un temps record, une étape clé vers une fusion autosuffisante. Selon l’ITER Organization, cette performance démontre que la technologie est en passe de devenir viable, avec un objectif ambitieux : produire de l’énergie commercialisable d’ici 2035.

Cette percée repose sur des décennies de recherche et une collaboration entre 35 pays, incluant l’Union européenne, les États-Unis, la Chine et la Russie. Le tokamak d’ITER, un réacteur en forme d’anneau, utilise des champs magnétiques puissants pour confiner le plasma brûlant. Cette réussite technique, bien que expérimentale, pave la voie à une production d’énergie où une petite quantité de carburant (deutérium et tritium, dérivés de l’hydrogène) pourrait alimenter des millions de foyers.

Une collaboration internationale pour des matériaux innovants

Le succès d’ITER ne repose pas uniquement sur la physique du plasma, mais aussi sur des avancées en ingénierie des matériaux. Les parois internes du réacteur doivent résister à des conditions extrêmes, comparables à celles d’une étoile. Des équipes européennes, en partenariat avec des chercheurs canadiens, développent des alliages et des composites capables de supporter des températures et des radiations intenses. Par exemple, des matériaux à base de tungstène et de béryllium sont testés pour leur durabilité et leur capacité à minimiser la contamination du plasma.

Ces collaborations transatlantiques ont permis d’accélérer les progrès. Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les innovations dans les matériaux pourraient réduire les coûts de maintenance des futurs réacteurs de fusion, rendant la technologie plus compétitive face aux énergies renouvelables comme l’éolien ou le solaire. Cette synergie internationale illustre l’importance d’une coopération scientifique mondiale pour relever les défis énergétiques du XXIe siècle.

Les défis économiques et techniques

Malgré ces avancées, le projet ITER fait face à des obstacles de taille. Le coût du projet, estimé à plus de 20 milliards d’euros, suscite des débats. Les critiques soulignent que cet investissement massif pourrait être alloué à des solutions énergétiques déjà disponibles, comme le solaire ou l’éolien. Cependant, les défenseurs d’ITER arguent que la fusion offre une densité énergétique inégalée : une tonne de carburant de fusion pourrait produire autant d’énergie que plusieurs millions de tonnes de charbon, sans émissions de CO2.

Sur le plan technique, maintenir un plasma stable pendant des périodes prolongées reste un défi. Les perturbations magnétiques, appelées disruptions, peuvent endommager le réacteur. De plus, la production de tritium, un isotope rare, pose des problèmes logistiques. ITER travaille à développer des systèmes de « couverture tritigène » pour générer du tritium directement dans le réacteur, mais cette technologie est encore en phase expérimentale. Ces hurdles techniques et financiers doivent être surmontés pour que la fusion devienne une réalité commerciale.

Vers un avenir énergétique durable

Si ITER atteint ses objectifs, l’impact sur la production énergétique mondiale serait colossal. La fusion nucléaire pourrait fournir une énergie stable et continue, contrairement aux énergies renouvelables dépendantes des conditions climatiques. Elle réduirait drastiquement la dépendance aux combustibles fossiles, contribuant à lutter contre le changement climatique. Selon l’Organisation mondiale de l’énergie, une adoption à grande échelle de la fusion d’ici 2050 pourrait réduire les émissions mondiales de CO2 de plusieurs gigatonnes par an.

De plus, la fusion nucléaire est intrinsèquement sûre. Sans risque de fusion du cœur comme dans les réacteurs à fission, elle élimine les scénarios catastrophes. Les déchets produits, principalement de l’hélium, sont non radioactifs ou faiblement radioactifs, avec une durée de vie courte. Ces avantages positionnent la fusion comme une solution idéale pour répondre à la demande énergétique croissante, tout en préservant l’environnement.

Un pari sur l’avenir

Le projet ITER incarne l’espoir d’une révolution énergétique, mais il soulève aussi des questions profondes. Sommes-nous prêts à investir dans une technologie qui, bien que prometteuse, reste incertaine ? Les coûts colossaux et les défis techniques justifient-ils l’attente, alors que des solutions renouvelables sont déjà disponibles ? Pourtant, l’histoire des grandes découvertes scientifiques nous enseigne que les paris audacieux, comme celui d’ITER, peuvent redéfinir notre monde. Si la fusion nucléaire devient réalité, elle pourrait non seulement résoudre la crise énergétique, mais aussi redonner espoir en un avenir où l’humanité prospère sans compromettre la planète. À nous de décider si nous sommes prêts à soutenir cette quête pour un monde plus propre et plus durable.