Par James Rickards

La Chine est-elle une puissance montante ou une étoile filante ? La réponse est les deux. La question géopolitique la plus importante dans le monde actuel est : laquelle de ces tendances dominera ? La Chine accédera-t-elle au statut de véritable grande puissance, dotée d’une économie développée, d’une industrie manufacturière à forte valeur ajoutée et d’une parité militaire avec les États-Unis ? Ou la Chine sombrera-t-elle dans le chaos politique, comme elle l’a fait à maintes reprises au cours de sa longue histoire ? L’une ou l’autre issue est probable, mais laquelle est incertaine. La composition de l’ordre géopolitique mondial est en jeu.

Les États-Unis et la Russie sont des superpuissances établies. Cela ne changera pas de sitôt. La Chine est considérée à juste titre, aux côtés des États-Unis et de la Russie, comme une grande puissance, mais ses faiblesses la placent légèrement en dessous. La Russie possède 5 549 ogives nucléaires. Les États-Unis en possèdent 5 277. La Chine possède 600 ogives nucléaires, bien que ce nombre soit en augmentation.

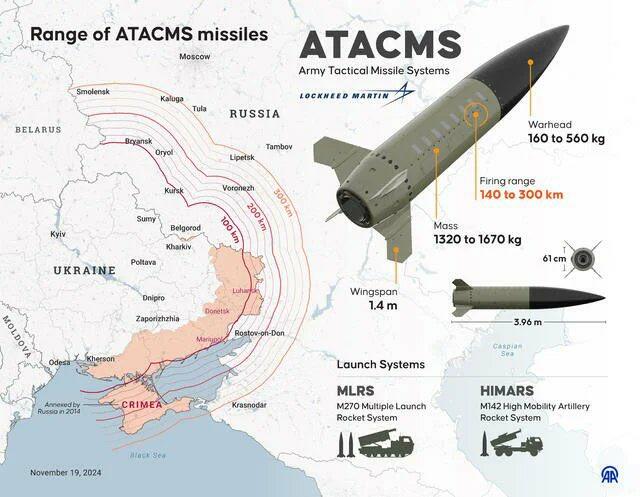

Bien sûr, il suffirait d’environ 50 explosions nucléaires, voire moins, pour détruire toute vie sur Terre. L’importance d’un important arsenal nucléaire, réparti entre ICMB, IRBM, bombardiers, sous-marins, croiseurs et lanceurs mobiles, réside dans la capacité à résister à une première frappe adverse et à lancer une seconde. C’est l’essence même de la dissuasion, qui a permis de maintenir la paix nucléaire depuis 1945.

La Russie et les États-Unis disposent d’une capacité de dissuasion. La Chine, elle, n’en possède pas. Un arsenal nucléaire réduit peut en réalité être déstabilisateur, car la tentation pour une puissance plus faible de lancer une première frappe est plus grande. La Chine se trouve dans cette situation aujourd’hui.

Les États-Unis disposent d’une économie de consommation considérable, d’avantages technologiques et d’un secteur financier très développé, ce qui contribue à stimuler la croissance économique. La Russie dispose d’un secteur de consommation bien moins développé, mais elle est plus à même d’être autosuffisante (voire autarcique) si nécessaire. La capacité de la Russie à résister aux sanctions américaines liées à la guerre en Ukraine en est la preuve.

La Chine est différente.

Le pays est fortement dépendant des exportations et des emplois manufacturiers qui en découlent. Il est loin d’être autosuffisant. Lorsque les États-Unis ferment la porte aux exportations chinoises par des droits de douane élevés et d’autres sanctions, l’impact négatif sur la production, l’emploi et les réserves chinoises est réel.

Une armée non testée

Les prouesses militaires de la Chine sont impressionnantes. Elle dispose de trois groupements aéronavals, comprenant des croiseurs, des destroyers, des sous-marins et des navires d’assaut amphibies. La Chine a développé un missile hypersonique (moins perfectionné que la version russe), alors que les États-Unis ne disposent pas de capacités hypersoniques. La Chine possède la plus grande armée du monde, avec 2,04 millions de soldats, contre 1,1 million pour la Russie et 1,3 million pour les États-Unis.

Leur plus grande faiblesse militaire réside dans le manque d’expérience de leurs troupes. Les États-Unis ont mené des guerres majeures en Irak, en Afghanistan et au Koweït depuis 1991 et sont engagés dans des combats dans le nord de la Syrie depuis vingt ans. La Russie a participé à des guerres majeures en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie et en Ukraine depuis 2000. La Chine n’a pas participé à une guerre majeure depuis 1950, se contentant de quelques accrochages mineurs avec le Vietnam et l’Inde.

Le maréchal prussien Helmuth von Moltke a déclaré : « Aucun plan ne survit au premier contact avec l’ennemi. » La Chine n’a eu aucun contact avec un ennemi depuis soixante-quinze ans. Il est tout simplement impossible d’évaluer les performances de son armée en cas de guerre réelle.

La Chine a agi avec agressivité en revendiquant l’intégralité de la mer de Chine méridionale comme ses eaux territoriales et en usant de tactiques d’intimidation contre les bateaux de pêche et les garde-côtes philippins. Ses revendications sont rejetées par les autres pays riverains de la mer de Chine méridionale et par les Nations Unies. Les États-Unis sont un allié des Philippines par traité.

La Chine a transformé certains récifs coralliens en îles majeures en y draguant et en y construisant des bases militaires et des pistes d’atterrissage. Les États-Unis insistent sur la liberté de navigation et ne reconnaissent pas la souveraineté chinoise en mer de Chine méridionale. Jusqu’à présent, les deux parties ont évité l’escalade, même si la Chine s’est récemment embarrassée lorsqu’un destroyer chinois a sectionné la proue d’un navire des garde-côtes chinois près des Philippines.

Les avions de chasse chinois lancés depuis leurs porte-avions emportent moins de carburant et d’armes grâce à leur décollage par tremplin. Les avions américains utilisent une technologie de catapulte à vapeur permettant d’emporter pleinement carburant et armes. Compte tenu des autres technologies, notamment les systèmes antimissiles, toute bataille navale entre les marines américaine et chinoise serait largement à sens unique, en faveur des États-Unis.

Un État économique proche de l’effondrement

La croissance annualisée du PIB de 5 % annoncée en Chine est un mirage. Ces chiffres incluent des investissements en actifs fixes, notamment dans des villes fantômes et des projets de prestige inexploités, qui seraient immédiatement amortis selon toute méthode comptable standard.

Votre rédacteur s’est exprimé lors du Forum des économistes en chef de Chine (CCEF) à Shanghai, en Chine. Le CCEF est composé des économistes en chef de toutes les grandes banques chinoises, y compris les succursales chinoises de banques américaines et européennes. L’auditoire comprenait des membres du CCEF, des investisseurs institutionnels, des représentants gouvernementaux et des médias.

Les créances douteuses sont ignorées. Les banques sont soutenues par des prêts en dollars de la banque centrale, ce qui épuise les réserves de change de la Chine. Son endettement est plus important que celui des États-Unis et freine la croissance. Les prétendues « mesures de relance » ont échoué à plusieurs reprises. Le marché boursier chinois (en particulier son secteur technologique) est en pleine bulle. La monnaie chinoise est soutenue par des interventions en dollars pour acheter du yuan, et son PIB par habitant déclaré de 13 687 dollars (fermement dans la trappe à revenu intermédiaire) est faussé par une distribution des revenus fortement biaisée en faveur d’un faible pourcentage de super-riches. De ce fait, les citoyens chinois ordinaires se retrouvent avec un revenu par habitant bien inférieur.

En bref, l’économie chinoise est probablement en récession. Le chômage des jeunes approche les 30 %. L’ensemble du système est au bord de l’effondrement.

Un coup d’État de Xi

Pire encore, le système politique chinois a subi un coup d’État militaire. Le président Xi Jinping a été rétrogradé à un poste subordonné à un nouveau comité dirigé par le chef suprême de l’Armée populaire de libération. Les clans fidèles aux anciens présidents Hu Jintao et Jiang Zemin sont sortis de la clandestinité et reprennent aujourd’hui leur activité politique. Ce phénomène s’inscrit dans un schéma millénaire de centralisation extrême suivie de décentralisation et de factions belligérantes, au gré des conquêtes puis de la chute des dynasties chinoises.

Xi Jinping a atteint l’apogée de la centralisation en 2018, lorsque la limitation à deux mandats de cinq ans des présidents a été supprimée et qu’il a été autorisé à rester président à vie. Xi est devenu le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Zedong. Dès lors (et grâce à une bonne connaissance de l’histoire chinoise remontant à la dynastie Xia de 2070 av. J.-C.), il était facile de prédire la chute de Xi Jinping et l’effondrement de la dynastie paysanne représentée par le Parti communiste chinois. Cet effondrement se poursuit désormais au ralenti. Son accélération est l’une des questions politiques majeures du moment.

Invasion de Taïwan ? Pas question.

Enfin, les analystes consacrent énormément de temps à la question d’une invasion de Taïwan par la Chine communiste. Cela n’arrivera pas. Avec des navires chinois qui s’entrechoquent et les États-Unis aux côtés de Taïwan, l’idée d’une invasion de Taïwan, comparable au Jour J, avec un million d’hommes participant à un débarquement amphibie et une force jamais éprouvée au combat, paraît absurde. La Chine connaît d’énormes problèmes internes. Ces problèmes ne seront pas résolus en créant des problèmes encore plus graves avec une invasion transdétroit.

La chute du PCC

La Chine est-elle riche et puissante ? Oui. Est-elle stable et en pleine croissance ? Non. Représente-t-elle une menace militaire crédible pour Taïwan ou les États-Unis ? Non, à moins qu’elle ne soit prête à payer un prix inacceptable pour son aventurisme.

La plupart des technologies chinoises sont soit volées, soit de moindre qualité que celles des États-Unis, voire de l’Europe ou de la Russie. Les investissements américains sont en plein retrait de la Chine. Les marchés américains se ferment rapidement aux produits chinois.

La Chine dispose de peu d’« acheteurs de dernier recours ». Le chômage monte en flèche et les créances douteuses font surface. La Chine pourrait bien émerger comme une grande puissance. Mais pas avant la chute du Parti communiste et une période de grave instabilité qui aura des répercussions mondiales.

Source: https://dailyreckoning.com/china-rising-power-or-falling-star/

Be the first to comment